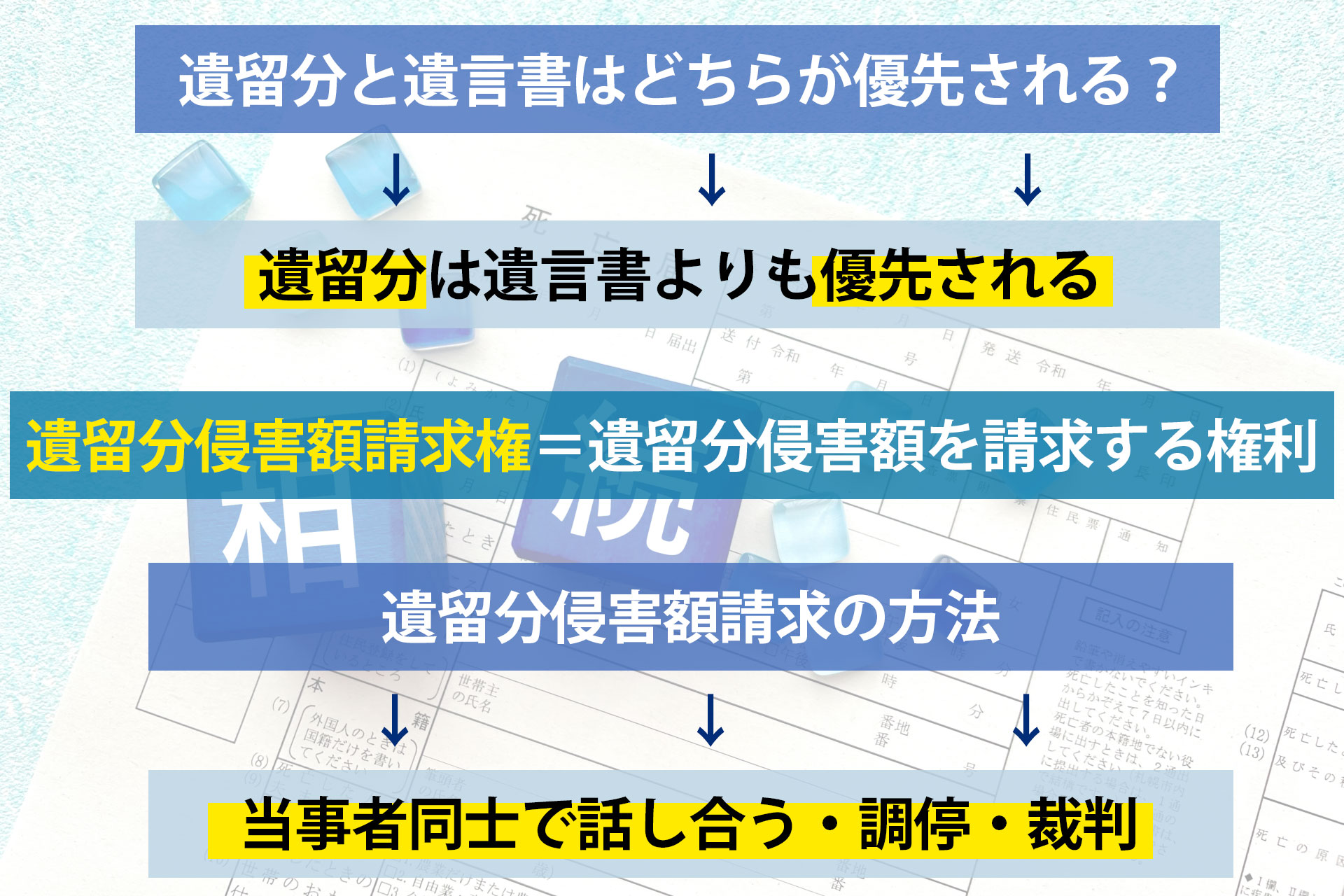

遺留分と遺言書はどちらが優先される?知っておきたい遺留分侵害額請求権も解説

遺言書は強い効力を持つものですが、遺留分とどちらが優先されるのか疑問に感じた方は多いのではないでしょうか。どちらも法律に基づいて、その効力や条件などが定められています。本記事では、遺留分と遺言書はどちらが優先されるのか、また遺留分はどうやって請求するのかについて詳しく解説します。

遺産分割や遺留分侵害額請求についてアニメ動画5分でわかりやすく解説!

遺留分とは

遺留分とは、最低限相続できることが認められている金額のことです。配偶者や子ども、親などの法定相続人別に遺留分の割合が定められており、その割合に該当する金額については他の相続人に請求できます。

【関連コラム:遺留分とは?受け取れる人・条件・計算方法について解説】

遺言書とは

遺言書とは、被相続人が財産の処分・相続についての意思を示した書類です。遺言書が存在する場合は、その内容に従って遺産分割します。遺言書がない場合は、相続人同士で遺産分割協議を行い、誰が財産をどれだけ相続するのかを決めます。

遺言書があれば、相続のトラブルが起こるリスクを軽減できますが、その内容が不公平なものである場合は、親族同士の関係が悪くなることもあります。

【関連コラム:納得できない遺言書は無効にできる?拒否・無効にできるケースを解説】

遺言書と遺留分の関係

遺言書の内容が不公平なものであった場合は、遺留分が関係してきます。例えば、配偶者だけが法定相続人がいる場合に、遺言書で「全財産を愛人に相続させる」と明示されていても、遺留分に該当する財産については配偶者が相続できます。

つまり、遺留分は遺言書よりも優先されるのです。

遺留分が認められない人

遺留分は遺言書よりも優先されるものですが、次に該当する人には遺留分の請求権がありません。

兄弟姉妹・甥姪

子どもや孫、親、祖父母といった法定相続人が他界していたり行方不明になっていたりする場合は、兄弟姉妹が代わりに法定相続人になります。兄弟姉妹も法定相続人になれない場合は、その子どもである甥姪が法定相続人になりますが、そのようなケースは稀です。

そして、兄弟姉妹・甥姪が法定相続人になったとしても、遺留分は認められません。そもそも遺留分は、被相続人の財産を相続することが生活に影響がある人、被相続人の財産形成に関与した人が不公平な思いをしないように定められた制度です。

兄弟姉妹・甥姪は、被相続人の財産を相続しなくても生活への影響が少なく、また被相続人の財産形成にもほとんど関与していないため、遺留分は認められていません。

相続放棄した人

相続放棄すると、相続人ではなかったことになるため、当然ながら遺留分も認められません。

相続人として廃除された人

廃除とは、相続人が被相続人を虐待したり、著しい非行があったりした場合などに相続人の権限を奪うことです。廃除された相続人は、相続する権利はもちろん遺留分も認められません。

相続欠格者

相続欠格者とは、被相続人の遺言書を隠したり破棄したりしたことで、相続人の資格を失った人です。相続権を持たないため、遺留分も認められません。

遺留分侵害額請求権とは

遺言書があったとしても、条件を満たせば遺留分の請求が認められます。放置しても遺留分が支払われるわけではなく、適切な方法で請求しなければなりません。遺留分侵害額を請求する権利を遺留分侵害額請求権といいます。

遺留分侵害額請求権を行使し、当事者との話し合いや調停、裁判などによって遺留分の支払いが決まります。遺留分侵害額請求の方法は次の3つです。

【関連コラム:相続の遺留分の割合とは?遺留分侵害額請求権を行使できる人・できない人】

当事者同士で話し合う

円満な解決を目指すために、いきなり裁判を起こすのではなく当事者同士の話し合いから始めましょう。ただし、遺留分侵害額請求権を持つことを相手方に伝えても、法律知識がないことで相手が取り合ってくれない可能性があります。そのため、弁護士に依頼して内容証明郵便で遺留分侵害額請求権を行使する旨を伝えることが大切です。

弁護士から内容証明郵便が届くだけでもプレッシャーになるため、法律に則って遺留分の支払いに応じる可能性が高まります。

調停

当事者同士の話し合いでは解決しなかった場合は、裁判所に対して遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。調停委員が間に入り、それぞれの言い分を踏まえて交渉を仲介してくれます。

裁判

調停で解決しなかった場合は、遺留分侵害額請求訴訟を起こします。裁判所の判決をもって遺留分の額が決まり、相手方は判決に従って遺留分の支払うことになります。裁判の準備や証拠集めなどには専門知識が必要なため、弁護士に依頼することをおすすめします。

【関連コラム:遺産相続で起こり得る紛争とは?その種類や対処法を解説】

まとめ

遺言書で不公平な財産分与が示されていても、条件を満たしていれば遺留分を請求できます。ただし、遺留分を請求できることを知ってから1年が期限のため、早めに動き出すことが大切です。梅田パートナーズ法律事務所では、遺留分があるかどうかや計算、請求まで全て代行できますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

0120-074-013

(電話受付時間:朝9時~夜10時 土日祝も相談可能!)

個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。

(相談内容の対象) 遺産相続・遺留分・遺産分割・遺言書作成 手続き

親族間トラブルから終活のご相談まで、相続問題全般に幅広く対応します!

遺産相続の悩み、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

STAFF

弁護士紹介

代表弁護士

西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。

相続・事業承継のご相談は長いおつきあいとなりますため、長く見届けることのできる私たちの「若さ」も強みとなっています。

個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。

相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

| 2010 | 京都大学 卒業 |

|---|---|

| 2012 | 神戸大学法科大学院 卒業 |

| 2012 | 司法研修所 |

| 2013 | 弁護士 登録 |

| 2014 | 中小企業診断士 登録 |

| 2014 | 梅田法律事務所 設立 |

| 2015 | 経営革新等支援機関 認定 |

| 2016 | 梅田パートナーズ法律事務所 改称 |

事務所概要

| 所属弁護士会 | 大阪弁護士会【登録番号 49195】 |

|---|---|

| 住所 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |

| 最寄駅 | 北浜(なにわ橋)駅 |

| 電話番号 | 0120-074-013 |

| 営業時間 | 平日 :09:00~22:00 土曜 :09:00~22:00 日曜 :09:00~22:00 祝祭日:09:00~22:00 |

| 営業時間・備考 | ・土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能 ・全国どこでも対応可能 |

| 所属団体 | ・大阪中小企業診断士協会 ・日本中小企業診断士協会 ・全国倒産処理弁護士ネットワーク ・大阪青年会議所 |

| 著書および論文名 | ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院) ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」 ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載 |

アクセスマップ

こちらのコラムもよく読まれています

-

電話受付時間 / 朝9時~夜10時 土日祝も相談可能!

-